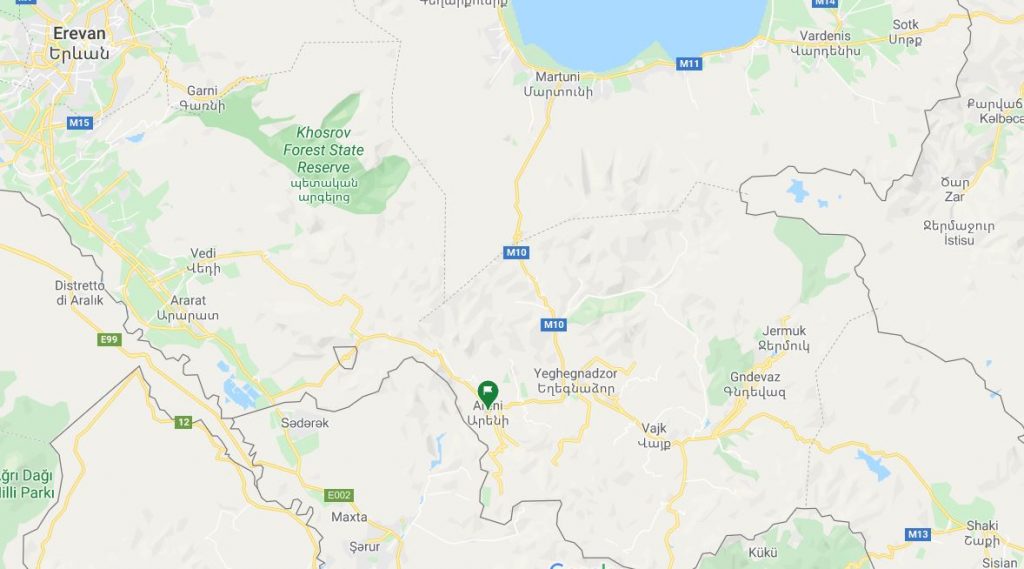

Per chi si chiedesse chi o cosa sia Areni e a che cosa mi stia riferendo, ecco qui un primo indizio.

Areni, in armeno Արենի, è una piccolissima città, un paesotto, al centro del paese, un po’ a sud verso l’Iran, non molto distante dal monte Ararat – qui dove c’è il pin verde di maps.

Stiamo parlando di una zona famosa in tutto il mondo per l’ambientazione di alcuni episodi della Bibbia e per essere non molto distante dalla altrettanto famosa mezzaluna fertile che ha dato i natali ad un sacco di cose interessanti. Ma vabbè, questa è roba da scuola quindi andiamo avanti.

Ci sono enciclopedie da dire su Areni e sull’Armenia. Districarsi non è facile perché bisognerà saltare da una parte all’altra per poi ricomporre questo meraviglioso ed antico mosaico, sperando di non perdersi qualche tessera per strada assieme a qualche lettore.

Innanzitutto, diciamo che qui viene prodotto un vino antico, un vino che non ha conosciuto la tragedia della fillossera e che prospera a piede franco ad altitudini che in Europa si possono solo sognare.

Siamo tra i 1400 e i 1600 metri sul livello del mare. Giù, nelle pianure, ai piedi del biblico Ararat, c’è un caldo asfissiante, implacabile. Ma lassù il clima si ingentilisce, diventa più sopportabile. Non solo, quelle altezze regalano a vitigni antichissimi desiderabili escursioni termiche notte/giorno che giovano così tanto alla ricchezza degli acidi fissi nell’acino e favoriscono nella buccia – quella che rilascia il colore e la maggior parte dei tannini al vino – la concentrazione degli aromi e dei profumi.

Dicevamo, piede franco.

Piccola digressione viticola abbastanza nota ma indispensabile: piede franco è il vitigno che non è stato innestato in un portainnesto americano per poter far fronte alle aggressioni della fillossera. Piccolo e crudelissimo animaletto parassita che attacca alle radici le vigne e che alla fine dell’Ottocento – la fillossera fu portata qui dalle Americhe – fece una strage in tutta Europa portandosi via praticamente tutta la produzione vinicola del vecchio continente e di fatto la azzerò.

Si salvarono pochissime cultivar che allignavano in determinate particolari condizioni: terreni lavici, terreni sabbiosi, vigne ad altitudini molto elevate. Poca roba.

Si tornò ad allevare vino in condizioni “normali” solo quando si scoprì la tecnica del portainnesto e a patto di utilizzarla massivamente. Una sorta di “immunità di gregge” formato viti, insomma.

Nelle pochissime zone dove questo non fu necessario (per esempio in alcune limitatissime aree della Campania, in Val d’Aosta, in Sicilia e nelle sue isole) troviamo alcuni vini “originali” ante-fillossera che riuscirono a non essere distrutti dall’infame esserino (ho in mente, per esempio, il piedirosso campano che alcuni dicono corrisponda alla “colombina ” di Plinio il Vecchio).

È chiaro che il piede americano che supporta l’innesto europeo non è neutro, non è che non lasci qualche traccia di qualsiasi tipo nel vino che poi viene prodotto. È per quanto poco, un incrocio tra due piante differenti. In conseguenza, anche il vino risulta diverso, non è più quello che era ante-fillossera e di questo dobbiamo tenerne conto. Soprattutto se siamo in presenza di un vino piede franco che, così, ci si presenta in tutto il suo splendore originario.

Fine della digressione.

Tornando, quindi, ad Areni, qui grazie appunto alle altitudini e tutto sommato anche all’isolamento relativo che a suo tempo protesse i vigneti, sono riuscite a sopravvivere delle specie ultrasecolari.

Le strade per arrivare lassù non sono di facile accesso e i vigneti ad un certo punto furono abbandonati per secoli alla loro sorte.

Lasciamo ancora per un attimo la storia del recupero dei vigneti di Areni e torniamo, invece al territorio.

La mappa non è il territorio.

Lo so, non c’entra niente il povero Bateson, ma a me piace enormemente e non vedevo l’ora di infilare questa cituazione da qualche parte. Qui secondo me ci sta benissimo.

Però, forse, in qualche cosa ci può aiutare.

Con triplo salto carpiato e un paio di avvitamenti, dicevo, torniamo ad Areni e alle sue meraviglie.

La zona fu oggetto di moltissimi scavi archeologici soprattutto a partire dal 2007, per cui a Voyots Dzor l’area fu nominata Areni-1 cave complex, ricchissima di reperti di vario tipo.

Tra le tante cose che furono ritrovate, ci fu anche questa cosa che vi faccio vedere qui sotto in foto:

6.000-year-old winery discovered inside the Areni-1 cave in Armenia

questa immagine, in pratica, ci mostra la più antica sede di produzione del vino al mondo – almeno, fino ad ora conosciuta – e data oltre seimila anni fa seimila. Una cantina ante litteram. Questo per dire quanto è antica la passione dell’uomo per il vino e tutto sommato, quanto poco certe pratiche si siano evolute da allora ad oggi.

E quanto questo sia vero lo vedremo qui tra poco.

Ah, giusto per curiosità, nello stesso sito fu ritrovato un mocassino incredibilmente ben conservato che viene considerato la scarpa più antica del mondo, molto più antica di quella del nostro Oetzi che invece risale a “solo” 3.000/3.100 anni fa.

Ora però torniamo al vino.

Agli esperti che si occuparono degli scavi di Areni e che si trovarono di fronte la prima winery del mondo non era chiaro se effettivamente in quella proto-azienda producessero in realtà vino o qualche altro succo.

Questo era molto importante da stabilire, perché in questo modo si poteva mettere un punto di origine all’arte della vinificazione e della strumentazione che veniva utilizzata per produrlo e far risalire molto, molto più indietro la nascita del vino (lasciando perdere i riferimenti presenti nella Bibbia che dal punto di vista archeologico non fanno testo). Di fatto, le analisi chimiche non erano dirimenti perché molti degli elementi ritrovati nelle giare sotterrate sono anche sostanziosamente presenti, per esempio, nel melograno, tipico frutto proprio di quella zona.

Quindi, cosa spremevano e conservavano ad Areni seimila anni fa?

Saltiamo allora al 2010, anno in cui viene pubblicato un articolo sul Journal of Archeological Science.

Lascio qui il link da cui si può scaricare il lavoro per chi fosse interessato ad approfondire la parte scientifica della scoperta:

LINK

Il titolo è interessante: Chemical evidence for wine production around 4.000 BCE in the Late Chalcolithic near Eastern highlands.

Impegnativissimo, lo so.

Però il succo (!!!) è che gli scavi archeologici di Areni – con l’utilizzo di tecniche nuove – rilevarono prima di tutto la presenza della malvidina, un antociano presente nelle bucce degli acini e che dona al vino (ma anche al melograno) il colore rosso.

Come fare, pertanto, a capire se in quelle otri veniva conservato succo di melograno o succo di uva e, quindi, poi vino? Approfondendo con altri strumenti – esempi di estratto secco, cromatografia in stato liquido blablabla – riuscirono a risolvere la questione e, in conclusione – fiuuuu ci siamo! – confermarono con analisi chimiche raffinatissime che nelle otri sotterrate che vedete in foto sì, c’era proprio vino.

Finalmente.

Però ora passiamo alle anfore, perché ci servono per arrivare alla nostra meta.

È facilmente immaginabile quanto difficile potesse essere la conservazione del vino a quel tempo, senza nessuno tipo di tecnologia e nessun tipo di controllo sulle temperature o sui materiali così come usati da noi.

Ecco perché è davvero incredibile scoprire come gli uomini dell’età del rame risolsero egregiamente la questione a tal punto che le loro soluzioni ancor oggi vengono impiegate con ottimi risultati per alcuni vini italiani rinomatissimi (mi riferisco al memorabile Anfora di Gravner, una ribolla gialla friulana che matura in colossali anfore di terracotta sotterrate in Friuli).

Ma andiamo con ordine. Le anfore.

In armeno si chiamano “kerasi“, antichi contenitori, giganteschi, in terracotta, sotterrati che servivano per stoccare il vino appena spremuto e lasciarlo fermentare e maturare a temperature abbastanza costanti garantite dalla profondità della terra. La terracotta è un materiale meraviglioso, poroso e traspirante che lascia che il vino “viva” e si evolva di conseguenza a contatto con quantità limitate di ossigeno che, in questo modo, non ossida il liquido.

Attualmente nessuno in Armenia produce più quel genere di anfore, infatti quelle che ancora oggi vengono usate, sono state scoperte girando da villaggio in villaggio e chiedendo ai contadini di zone remote di cedere le proprie.

Per curiosità, diciamo che in Italia esistono alcuni produttori, soprattutto in alcune zone della Toscana, che cogliendo i mutamenti del mercato enologico e la tendenza alla riscoperta di tecniche antiche, si rifanno alla tradizione delle kerasi però aggiornandole con alcune novità tecniche migliorative.

Per chi fosse interessato lascio qui il link ad un video dove viene spiegato come vengono costruite queste anfore gigantesche studiate appositamente per il vino

E finalmente ci avviciniamo alla meta. In quel di Vayots Dzor, sotto lo sguardo severo dell’Ararat, un’azienda armena – la Zorah Wines – intorno agli anni Duemila decide di recuperare i vitigni di un antico monastero del XIII secolo e reimpiantare cultivar armeni antichissimi ormai dimenticati.

Il titolare, Zorik Gharibian, un armeno cresciuto in Italia, acquista un po’ per volta appezzamenti tra i 1.400 e i 1.600 metri e studia accuratamente sia la genetica dei vitigni sia le tecniche di vinificazione. Segue da vicino gli scavi di Areni_1 e con le informazioni del sito archeologico relative alla prima winery del mondo, gira di villaggio in villaggio raccogliendo e restaurando circa 30 kerasi che diventano patrimonio pregiatissimo dell’azienda.

Con l’ausilio di uno degli archeologi di Areni_1, J. Vouillamoz, botanico e genetista enologo – oltre che anche collaboratore di Janis Robinson nel rinomatissimo volume “Wine Grapes”-, Zorik Gharibian riesce a riposizionare il suo paese tra i produttori di vino da menzionare a livello mondiale, ribaltando quella che era stata la politica sovietica di volere l’Armenia produttrice di brandy (e la Georgia di vino).

Gli studi di Vouillamoz gli confermano che i vigneti utilizzati ad Areni sono davvero al 100% armeni e non sono collegati a nessun’altra varietà mondiale conosciuta. A piede franco, ovviamente, Zorah Wines utilizza essenzialmente l’Areni per i rossi, con una buccia molto spessa che difende l’acino dalle forti escursioni termiche, di anche oltre venti gradi, che ci sono durante il periodo della maturazione delle uve.

Zorik, per completare il suo progetto di recupero enologico e viticolo, si porta dietro dall’Italia due nomi di spicco dell’enologia italica, professionisti che si sono fatti le ossa in una delle cantine più rinomate ed antiche del mondo, gli Antinori: l’agronomo Stefano Bartolomei e l’enologo Alberto Antonini. Assieme decidono le pratiche di vigna e sistemano la cantina ponendo accanto alle anfore vasi di cemento per mantenere un certo controllo sulle temperature. Basta. Tutto il resto lo fanno i vigneti e il terroir.

Per il bianco Voski usa due vitigni, sempre autoctoni, il Garandmak e il Voskéat, sempre allevati ad almeno 1.400 metri sul livello del mare con interventi al minimo. Assaggiata l’annata 2017, dopo la dovuta areazione nel bicchiere, il vino si presenta quasi lievemente dorato, di media maturazione, pere e fiori bianchi come se non ci fosse un domani, elegante e complesso e molto, molto lungo.

Il Karasi Areni Noir è una divinità fatta vino. Un vino delle alte vette, diverso da qualsiasi cosa si possa assaggiare a qualsiasi latitudine. La modalità di allevamento (nessun intervento in vigna), il fatto che le viti siano a piede franco e che il vino faccia un passaggio di sei mesi nelle antiche karasi, tutto questo rende il vino un hapax di una complessità e di una unicità rare e mozzafiato.

Nel bicchiere il colore è un rubino molto profondo ma vivace, sentori di frutta rossa escono dalla bottiglia appena le si toglie il tappo. Vibrantissime non solo le solite conosciute ciliegie (quelle intense, quasi nere, della specie dei duroni, non quelle chiare e asprigne) ma soprattutto le more, varie confetture e la liquirizia. Un vino esplosivo, lungo ed elegantissimo che fa mormorare al miracolo per tutta la durata, brevissima, della bottiglia.

Mondi perduti, civiltà, profumo e sapore di vino….

Bellissimo.

Grazie!

Grazie a lei per la lettura!

Alla prossima 🙂

Complimenti! Interessantissimo, utile da conoscere, molto ben spiegato.

Grazie, molto gentile.

Alla prossima lettura!