Luigi Frusciante è Professore Emerito presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Nella sua attività istituzionale ha ricoperto, presso lo stesso ateneo, l’incarico di Direttore del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta, dell’Ambiente e delle Produzioni Animali dal 2004 al 2012, di Presidente del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia dal 2007 al 2013, ed è stato anche membro del Consiglio di Amministrazione dal 2008 al 2011.

Il Professor Frusciante è stato anche Presidente della Società Italiana di Genetica Agraria (SIGA) dal 2006 al 2009.

La sua attività scientifica si impernia sul settore della genetica agraria, nell’ambito del quale ha coordinato diversi progetti di ricerca nazionali ed internazionali. E’ stato coordinatore di progetti sul miglioramento genetico della patata per la produzione, caratterizzazione e utilizzazione di ibridi somatici per la costituzione di nuove varietà e sul miglioramento della qualità in pomodoro e altre specie ortive. E’ stato anche coordinatore italiano del progetto consortile per il sequenziamento del genoma del pomodoro.

Il Professor Frusciante ha pubblicato più di 250 lavori su riviste nazionali, internazionali e capitoli di libri.

Professor Frusciante, ci possiamo dare del tu?

Certo!

Per me è un vero onore.

Come da copione per questo blog, ti va di raccontare ai nostri lettori come è nata la tua passione per la genetica ed in particolare per quella agraria?

Dopo la laurea in Scienze Agrarie ebbi la possibilità di scegliere tra una borsa di studio in genetica, bandita dalla cattedra di miglioramento genetico delle piante coltivate – dell’allora Facoltà di Agraria dell’Università degli studi Napoli – e l’insegnamento nelle scuole. Optai per la borsa di studio, anche se le mie conoscenze di genetica erano legate alle poche nozioni apprese nel corso di zootecnia generale, all’epoca tenuto dal Prof. Tito Manlio Bettini.

Ebbe inizio così la mia avventura nel mondo degli incroci e della segregazione e soprattutto ebbi la fortuna di incontrare un grande maestro e un uomo eccezionale: Luigi Monti. Il prof. Monti è stato il fondatore della scuola di genetica agraria a Portici, oggi riconosciuta come un’eccellenza, non solo nazionale.

Partiamo da una cosa che mi incuriosisce molto. Ho trovato un tuo lavoro dal titolo Dating the beginning of the Roman viticultural model in the Western Mediterranean: The case study of Chianti (Central Italy) pubblicato nel 2017 sulla prestigiosa rivista PlosOne. Ce lo puoi raccontare? In che modo l’analisi dei vinaccioli vi ha permesso di datare l’inizio della viticultura romana nella zona del Chianti?

La vite è stata domesticata nella regione Caucasica, dove è coltivata da oltre 7.000 anni. La comunità scientifica dibatte ancora su quali siano stati i processi di diversificazione delle uve e le innovazioni tecnologiche che hanno interessato la viticoltura. Da questo punto di vista, i reperti archeobotanici sono una fonte preziosissima d’informazioni biologiche utili a ricostruire la storia della domesticazione e del miglioramento genetico della vite.

Nel 2015 abbiamo avuto la possibilità di analizzare i vinaccioli rinvenuti in un sito archeologico etrusco-romano nel cuore del Chianti, una delle regioni vinicole più antiche e rinomate d’Europa. La datazione dei materiali ritrovati nelle diverse stratificazioni dello scavo ha fatto risalire i reperti a un periodo chiave nella storia della viticoltura, quello compreso tra il 300 a.C. – fase tarda del periodo etrusco – e il I secolo d.C., età romana.

Il materiale ha destato la nostra curiosità e ci siamo messi subito al lavoro. Lo studio del DNA antico, analizzato con le più recenti tecniche della genetica e della biologia molecolare, consente l’identificazione degli individui e la determinazione delle relazioni di parentela. Per questo ci siamo chiesti da quali vitigni derivassero quei semi antichi e se condividessero qualcosa con le varietà moderne. I dati genetici prodotti hanno supportato l’ipotesi che i semi trovati all’interno di ogni strato dello scavo provenissero da diversi vitigni; uno scenario compatibile con l’idea di una viticoltura multi-varietale.

Il confronto del DNA antico con quello di alcune varietà moderne non ha svelato alcuna piena corrispondenza. Allo stesso tempo, i colleghi archeobotanici hanno condotto dei rilievi morfologici sui semi osservando un improvviso aumento della dimensione degli stessi, verificatosi intorno al 200 a.C.. La combinazione dei dati genetici con quelli morfometrici ci ha permesso di ipotizzare che intorno al 200 a.C. ci fu una vera e propria “rivoluzione” nella coltivazione della vite dovuta non tanto alla selezione di nuove varietà, ma più probabilmente all’adozione di tecniche innovative di gestione delle piante.

In quel periodo, i coloni etruschi nel Chianti furono stimolati dalla cultura romana – in espansione verso nord – ad utilizzare nuove pratiche di gestione dei vigneti e noi ipotizziamo che una delle innovazioni più importanti possa essere stata l’introduzione della potatura, che induce condizioni fisiologiche più favorevoli alla crescita del seme. Tali cambiamenti furono la conseguenza di specifiche scelte imprenditoriali compiute dai Romani in un periodo d’investimenti economici nella coltivazione della vite e nella vinificazione per soddisfare la crescente domanda commerciale dopo la conquista del bacino del Mediterraneo.

Da Areni alla Sicilia la datazione dei primi siti di produzione del vino si sta spostando sempre più indietro nel tempo e in zone sempre più centrali (è recentissima la notizia del ritrovamento di un torchio che pare per ora essere il primo della storia). Cambierà anche la mappa dei percorsi di diffusione della vite?

Non ci sono dubbi che l’Armenia, la Georgia ed in parte l’Iran siano stati i centri primari di domesticazione della vite e, quindi, è anche plausibile che le prime fermentazioni dell’uva siano avvenute in quelle aree. Infatti, ad oggi i primi reperti ascrivibili alla fermentazione dell’uva si fanno risalire a circa 5000 anni fa e sono stati trovati in un orcio a Godin Tepe in Iran. Forse ancora più incredibile ed eccezionale è il reperimento di un altro prodotto assimilabile ad una bevanda proveniente da un processo di fermentazione dell’uva trovato in una brocca rinvenuta nel complesso nuragico di Bau Nuraxi, in Sardegna, e risalente a più di 3000 anni fa. Peraltro, in quest’area, studi di archeobotanica hanno evidenziato anche la presenza di polline proveniente da Vitis vinifera. Questa scoperta ci deve far riflettere su come sia arrivata nell’isola la vite, chi l’ha introdotta, e quindi rivedere, a questo punto, la storia dell’introduzione di questa specie in Italia, anche se è presumibile che in Sardegna, la vite, sia stata introdotta dai Fenici e non dagli Etruschi. Questi ritrovamenti fanno anche ritenere che la coltivazione della vite, almeno in Sardegna, sia molto più antica di quanto finora ipotizzato.

Quale è stato l’apporto degli Etruschi nell’evoluzione della storia del vino italico? Ed i Celti che ruolo hanno svolto?

La storia ci dice che gli Etruschi furono i primi a sviluppare la viticoltura in Italia, almeno quella continentale, diffondendola su tutto il territorio nazionale. Gli Etruschi furono anche fondamentali per la diffusione del vino nel mondo. La loro viticoltura era basata sull’allevamento di specie selvatiche di viti, le lambruscaie.

Invece l’inizio della viticoltura si deve a Numa Pompilio, secondo re di Roma. Fu lui, infatti, ad avviare la razionalizzazione della coltivazione delle viti, imponendo la potatura ed anche una coltivazione più specializzata. Numa Pompilio impose anche che il vino utilizzato per le cerimonie religiose dovesse provenire esclusivamente da uve raccolte da viti potate. Molto probabilmente i Celti, più precisamente i Galli cisalpini, affinarono le tecniche di coltivazione della vite e avviarono un processo d’identificazione dei vitigni più adatti agli ambienti freddi delle Prealpi partendo da quelli già usati dagli Etruschi sugli Appennini.

Inoltre, i Celti hanno avuto il grande merito di innovare le tecniche di conservazione del vino. I Romani conservavano il vino in grandi anfore di terracotta che erano perfette per i climi mediterranei, di solito molto miti, ma poco adatti ai rigidi inverni alpini. I Celti, quindi, per preservare il vino dal congelamento invernale, adottarono nuove tecniche di conservazione come l’interramento delle anfore e l’uso di nuovi materiali per la costruzione dei contenitori. In alcuni scavi, infatti, sono stati trovati recipienti di legno contenenti tracce di vino, o meglio di sostanze provenienti dalla vinificazione delle uve. Questo è sicuramente il primo esempio storico dell’uso del legno in enologia.

Da Columella ad oggi, quanto e come è cambiata la coltivazione della vite e la qualità del vino?

Columella nella sua opera più importante, il De Re Rustica (per molti secoli l’unico trattato di agronomia disponibile), dedica più di un libro alla viticoltura e all’enologia. Descrive le diverse “varietà” di viti e soprattutto si sofferma sul loro adattamento all’ambiente, esortando i viticoltori a tenerne conto e scegliere sempre quelle più adatte alle aree in cui impiantare i nuovi vigneti.

Queste osservazioni rappresentano le prime descrizioni dell’interazione genotipo-ambiente, anticipando di due millenni il concetto di plasticità fenotipica.

Ma che cosa è la plasticità fenotipica?

È la capacita che hanno i genotipi di interagire con l’ambiente, alcuni si adattano a più ambienti senza risentire delle condizioni pedoclimatiche nelle quali sono coltivati, altri invece si esprimono bene solo in ambienti ben definiti.

Ad esempio, se consideriamo la cultivar Sangiovese, ampiamente coltivata in Italia, sappiamo che essa esprime le sue eccezionali capacità solo in alcune aree, principalmente quelle toscane, dove dà origine ad uno dei più prestigiosi vini italiani: il Brunello.

Sembra che Columella, per mettere in pratica le conoscenze acquisite nei lunghi anni di studi dedicati alla viticoltura, impiantò sui suoi terreni un piccolo vigneto sperimentale (circa mezzo ettaro), applicando le sue teorie: identificazione di un appezzamento di terreno idoneo per la coltivazione, per caratteristiche del suolo, esposizione, altitudine etc., scelta del vitigno – il più adatto alle condizioni pedoclimatiche della zona – il sesto d’impianto, il portainnesto (i Romani avevano sviluppato ed affinato molto le tecniche dell’innesto).

In più Columella introdusse una nuova teoria: quella di agire anche sulle piante da usare come donatrici di marze.

Il grande georgico aveva intuito, infatti, che il successo di un vigneto era legato anche alla scelta del materiale “genetico” di partenza e quindi la selezione delle piante migliori, per impiantare i nuovi vigneti. Per Columella era necessario partire da gemme/talee prelevate da un’unica pianta e/o da poche piante uguali, per migliorare le qualità del vigneto. Con questa teoria, Columella si era portato avanti, per così dire, anche con la selezione clonale.

Il vino ai tempi dei Romani era un’altra bevanda, niente a che vedere con i vini dei giorni nostri, forse l’unico più vicino alla nostra idea di vino era il Falerno. Un vino, già allora, considerato longevo e ben strutturato, il migliore, quello da imitare.

Non sappiamo con certezza quale fosse il vitigno che dava origine a questo grande vino. Dagli scritti dei georgici latini si evince che il Falerno era un vino legato soprattutto ad un territorio, quello campano, l’ager Falernus, il primo “terroir”?

I Romani bevevano sia un Falerno bianco sia un Falerno rosso.

I vitigni coltivati, a quel tempo in Campania, si dividevano fondamentalmente in due gruppi: il gruppo dei vini di pianura (latini) e quello dei vini di collina (greci) che rappresentavano due categorie merceologiche, distinte in base alla loro qualità, la categoria dei vini greci era quella più pregiata.

Quasi sicuramente alcuni vitigni coltivati ai tempi dei Romani sono arrivati fino a noi, come Aglianico, Piedirosso, Coda di volpe, Fiano, Greco, Falanghina. Tutti questi vitigni, tuttora coltivati, sono l’emblema della vitivinicoltura campana, ma sono gli stessi coltivati dai Romani? Se guardiamo alla loro storia (un po’ romanzata) la risposta è sì; ma se ci chiediamo, anche, se essi siano identici geneticamente, la risposta è più difficile da dare.

La viticoltura in Campania è iniziata con i Greci più o meno nel VII secolo a.C., si è diffusa con gli Etruschi, a partire dal V secolo a.C., ed è stata valorizzata dai Romani. Tutti i grandi “agronomi” latini, infatti, (Catone, Varrone, Lucrezio, Virgilio, Columella, Plinio) hanno riferito dei vitigni campani: vitis apiana, aminea gemella, esaltando la loro eccellente qualità, che come abbiamo visto era riferita più al territorio che al vitigno. Quindi, ritornando alla loro identità genetica rispetto ai vitigni dei giorni nostri, dobbiamo considerare che, essendo la vite una specie a propagazione vegetativa, essa ha sicuramente mantenuto nel tempo la sua struttura genetica.

Anche le analisi effettuate sui grappoli e sulle foglie degli affreschi ritrovati nelle domus di Pompei lo dimostrerebbero; d’altra parte dobbiamo considerare che negli ultimi duemila anni possono essere intervenute delle mutazioni che hanno modificato alcuni caratteri, soprattutto quelli relativi all’adattamento ambientale.

Non dobbiamo dimenticare, infatti, che a partire dall’alto Medio Evo e fino alla fine del XVIII secolo, (circa mille anni) il continente europeo è stato interessato da due eventi metereologici contrastanti e per certi versi catastrofici. Per tutto il Medio Evo l’Europa ha beneficiato di un clima temperato chiamato “optimum climatico medievale”, che consentì la coltivazione della vite persino in Scozia. Ma a partire dalla fine del XIV secolo e fino alla fine del XVIII secolo, le temperature medie si abbassarono drasticamente, mettendo in ginocchio l’agricoltura. “Piccola glaciazione” è il nome dato a questo periodo, nel quale è stato necessario cambiare radicalmente sia le pratiche agronomiche sia le varietà da coltivare. Gli agricoltori si trovarono di fronte ad un problema enorme, quello di sostituire quasi tutto il germoplasma e di identificare e selezionare le piante che meglio si adattassero alla nuova realtà; piccoli comprensori agricoli si attivarono per identificare le piante che rispondevano meglio alle mutate condizioni climatiche, ossia piante capaci di sopravvivere ai rigidi e lunghi inverni e alle torride ma brevi estati. In questo modo contribuirono all’ampliamento della variabilità genetica e alla selezione di migliaia di ecotipi diversi in tutte le specie, compresa la vite e su tutto il territorio nazionale.

Infatti, se oggi abbiamo un patrimonio viticolo unico al mondo, con più di 500 varietà coltivate, di cui più di 60 economicamente rilevanti, in parte lo dobbiamo anche a questi sconvolgimenti climatici.

Ritornando ai vitigni dei Romani, di quelli che sono arrivati fino a noi, è probabile che la maggior parte del loro patrimonio genetico si sia conservato, ma molti caratteri sono sicuramente cambiati. Come fare per scoprirlo? È fondamentale trovare ed analizzare DNA estratto da vinaccioli e/o altri materiali antichi, utilizzando le nuove tecnologie genomiche NGS (next generation sequencing).

Questa tecnologia è altamente informativa e potrebbe generare qualche delusione se i risultati ottenuti non corrispondessero a quelli attesi, dunque è bene non lasciarsi prendere dal romanticismo.

Sempre in riferimento alla storia del vino, come sono cambiate le tecniche di conservazione?

Fino a qualche decennio fa, il vino in Italia era venduto quasi esclusivamente sfuso come vino da tavola e solo poche aziende vendevano vino in bottiglie con etichette. Molti ettolitri di vino, soprattutto al sud, erano venduti come vini da taglio e servivano per migliorare le caratteristiche qualitative di altri vini “meno strutturati” del nostro paese e non solo. Quindi sia le tecniche di vinificazione sia quelle di conservazione non avevano protocolli standard applicabili alle diverse aree vitivinicole nazionali. Solo poche zone italiane potevano contare su una viticoltura specializzata.

Oltralpe, invece, la Francia aveva instituito i suoi cru già nel 1855, e da allora ha sempre perseguito la strada del miglioramento dei suoi vini, attraverso l’aggiornamento dei disciplinari e delle aree di produzione mantenendo, però, sempre la stessa classificazione (classificazione di Médoc 1855).

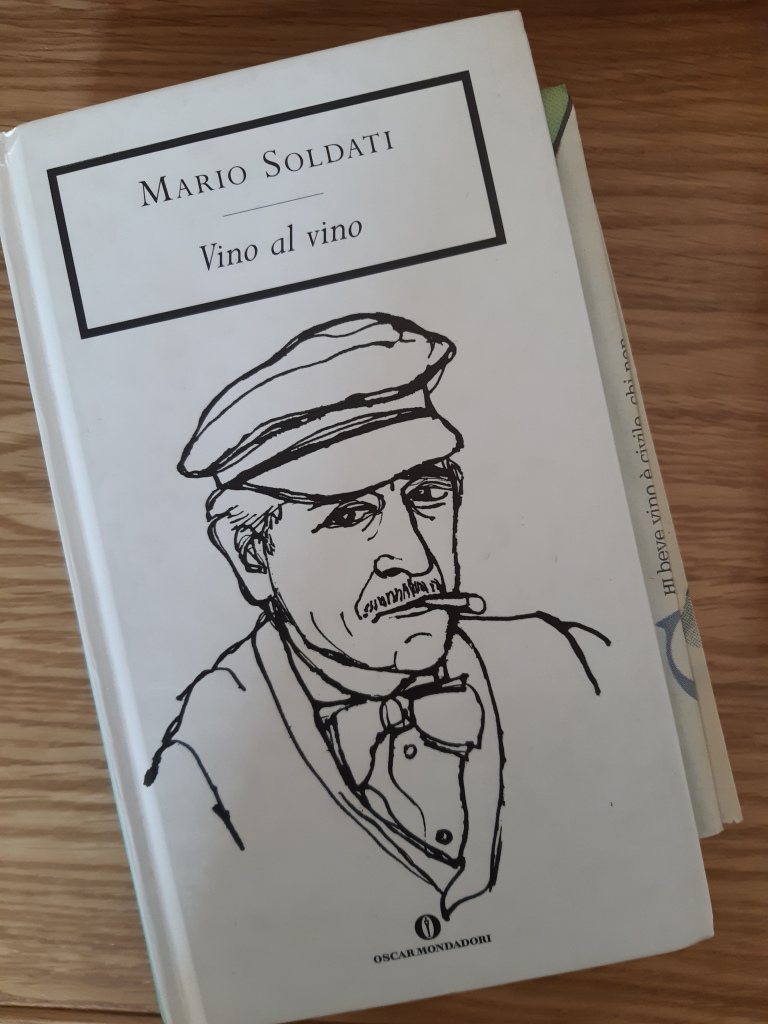

È bene precisare, però, che tutto questo avveniva quando l’Italia come paese doveva essere ancora “fatto”. Tornando alla viticoltura nostrana, il primo ad interessarsi in maniera organica ai vini italiani è stato Mario Soldati, il quale a partire dalla fine degli anni cinquanta intraprese tre viaggi enogastronomici in Italia alla scoperta dei vini “genuini” della penisola che descrive e riporta magistralmente nel suo libro “Vino al vino”.

Dalla lettura del libro di Soldati si evince, almeno nel primo dei tre viaggi, un certo scetticismo verso i vini imbottigliati ed etichettati prediligendo i vini sfusi. Nonostante il grande impegno profuso nella ricerca delle migliori produzioni, la classificazione della qualità dei vini, nel libro, è bastata su descrittori molto semplici quali “buono” o “non buono”, che sono, però, poco selettivi e poco informativi. Ciononostante dobbiamo essere grati a Soldati per quello che ha fatto, poiché il suo è stato il primo vero tentativo di generare una mappa dei vini italiani.

Un altro aspetto che mi ha colpito, leggendo il libro, sono le doti di “talent scout” del grande scrittore piemontese, che durante i suoi viaggi ha scoperto e descritto sia grandi vini sia eccellenti aziende. Un esempio che chiarisce bene il concetto: Soldati era in Valpolicella alla ricerca del vino che Hemingway aveva bevuto durante il suo soggiorno a Venezia, per la stesura del romanzo Across the river and into the trees. Tra i tanti assaggiati, l’unico che colpì la sua fantasia fu un valpolicella proveniente da Cerè Negrar, “di un certo Quintarelli”.

Anche se in quegli anni l’amarone era ancora visto come un recioto mal riuscito, Soldati aveva scoperto uno dei maggiori protagonisti della rinascita della vitivinicoltura del nostro paese. Questa era la situazione del comparto enologico in Italia negli anni sessanta. Mentre la Francia continuava a collezionare allori nel mondo con i suoi vini, l’Italia arrancava. Si dovette attendere un evento drammatico, lo scandalo del metanolo, per avviare il processo di riqualificazione del settore, intervenendo sull’identificazione delle aree viticole e avviando i disciplinari di produzione. Fortunatamente oggi le cose sono cambiate, ci stiamo avvicinando agli standard francesi, non abbiamo ancora ridotto del tutto il gap, ma siamo sulla strada giusta.

Certo che questa storia delle analisi genetiche è veramente intrigante.

In un tuo ultimo lavoro intitolato Inferring RPW8‑NLRs’s evolution patterns in seed plants: case study in Vitis vinifera pubblicato su Planta proprio quest’anno, avete studiato l’evoluzione genetica della vite. In particolare, avete confrontato Aglianico, Falanghina, Sultanina, Tannat e Nebbiolo col Pinot nero.

Siamo curiosi: cosa è emerso da questo studio?

Da anni lavoriamo per individuare i geni coinvolti nel sistema immunitario delle piante. In questo lavoro abbiamo utilizzato la bioinformatica per analizzare una classe speciale di geni, quelli responsabili dell’attivazione delle difese in seguito all’infezione da parte di microorganismi. Abbiamo scoperto che il numero di tali geni varia molto nei vitigni e che i genomi dell’Aglianico e della Falanghina ne ospitano il doppio rispetto ad altri, come la Sultanina. I nostri dati ci dicono, inoltre, che durante l’evoluzione alcune mutazioni dannose sono state eliminate (in un processo che, non a caso, prende il nome di selezione purificante) e che alcuni di essi si attivano durante l’infezione da oidio – una tra le più gravi patologie fungine della vite – senza però indurre la resistenza. Ora stiamo lavorando per trovare specifiche varianti nella sequenza del DNA in grado di rendere l’azione di questi geni più efficace nella difesa e che, in futuro, possano conferire alle viti poteri da “supereroi”.

Questo è bellissimo!

La genetica contro le frodi potrebbe essere il titolo abbreviato e semplificato del tuo lavoro del 2017 pubblicato su Food Control con il titolo “Wine varietal authentication based on phenolics, volatiles and DNA markers: State of the art, perspectives and drawbacks”.

In che modo la ricerca genetica può aiutare nel controllo alle frodi enologiche?

Il vino è uno spettacolare universo di molecole. Se avessimo un immaginario microscopio in grado di distinguere le sostanze in esso presenti, ne conteremmo diverse centinaia tra zuccheri, proteine, lipidi e acidi nucleici. La domanda che ci siamo posti è “a chi appartiene il DNA presente nel vino?”. È noto, infatti, che il vino è una matrice complessa e quindi sappiamo che non tutto il DNA in esso presente proviene dall’uva, ma solo una piccolissima parte; sappiamo anche che la ricerca genetica è in grado di definire l’origine delle diverse frazioni. Infatti, tramite l’ausilio di moderne tecnologie di sequenziamento siamo, ad oggi, in grado di rivelare l’identità dei vitigni utilizzati per produrre un determinato vino anche se il DNA è presente in minima parte ed è stato danneggiato durante il processo fermentativo.

Con queste tecnologie noi abbiamo identificato le sequenze che caratterizzano le varietà di Aglianico, Falanghina, Fiano, Cabernet, Merlot, dimostrando che ogni vitigno, anche dopo la vinificazione, conserva il proprio DNA rappresentato da sequenze uniche. La ricerca genetica può, quindi, contrastare le frodi enologiche cercando, scoprendo e assegnando queste sequenze al proprio vitigno e creando per ogni cultivar una specie di codice a barre.

Nei tuoi studi, qual è il caso che ti è rimasto maggiormente impresso di cultivar che ti aspettavi fosse di un tipo e invece era altra cosa?

Da agronomo e da figlio di agricoltori posso dire che la sorpresa non è nel fenotipo che molto spesso si riflette nei nomi attribuiti localmente alle varietà. Invece una cosa che mi ha sorpreso veramente è stata la versatilità di alcuni vitigni di modificare l’evoluzione delle loro molecole odorose in funzione dell’età, anche senza passaggio in barrique. Un esempio evidente è dato dalla Falanghina che mantiene note fruttate (banana, mela verde, ananas) se giovane, mentre con l’invecchiamento prevalgono note floreali (fiori d’arancio e eucalipto).

Come si è evoluta la tua disciplina in questi anni? Ritieni che ci possano essere altri settori di supporto o addirittura sostitutivi all’analisi genetica per ricostruire le genealogie delle varie cultivar?

La genetica è una scienza relativamente giovane, è nata, infatti, all’inizio del novecento, ma ha fatto passi da gigante, più di ogni altra disciplina biologica. Dopo solo cento anni dalla sua nascita, ci ha consentito di svelare quasi tutti i segreti che sono alla base della vita, attraverso il sequenziamento dei genomi.

La genomica ci ha consentito di studiare il sistema geni, sia dal punto di vista strutturale (costruzione di mappe geniche), sia dal punto di vista funzionale (funzione dei geni e loro interazione).

Analogamente al genoma sono stati studiati anche altri sistemi biologici, che nell’insieme hanno dato origine alle scienze –omiche. Per lo studio dei genomi, e più in generale di tutte le scienze –omiche, è indispensabile avvalersi di strumenti idonei a gestire l’enorme flusso d’informazioni e per questo tipo di analisi ci si avvale della bioinformatica, ovvero di una disciplina che consente di descrivere, dal punto di vista quantitativo, fenomeni biologici complessi. Ora, ritornando alla genetica degli anni settanta, era una genetica basata ancora sullo studio dei fenotipi (forward genetics), la genetica molecolare cominciava ad affacciarsi all’orizzonte (reverse genetics) e prendevano piede anche nuove tecniche di colture in vitro (isolamento di protoplasti, selezione in vitro, fusioni somatiche). Eravamo coscienti, però, che ci stavamo avviando verso una nuova, incredibile, era della genetica e più in generale della biologia. Non potevamo immaginare, però, che eravamo alla vigilia della nascita di una nuova disciplina: la biologia dei sistemi (systems biology), una scienza che ha stravolto il modo di utilizzare i dati, capace di inventare e fornire modelli predittivi per valutare fenomeni complessi legati agli organismi viventi.

Ho vissuto anni esaltanti, sono partito dall’analisi fenotipica di una popolazione segregante e mi sono trovato a sequenziare genomi e gestire “big data”. Il sequenziamento della vite, una delle prime specie d’interesse agrario ad essere stata sequenziata, ha fornito risposte e delineato grandi possibilità di ricerca per tutti i ricercatori che a vario titolo studiano questa specie.

Quanto lavoro c’è ancora da fare per completare la mappatura delle viti in Italia? Tra Conegliano e la Italian vitis database non si rischia di disperdere risorse?

Non vedo un problema di ridondanza. Negli ultimi vent’anni la genetica ha contribuito tantissimo a svelare l’identità di molti vitigni, erroneamente o ambiguamente classificati, attraverso l’uso dei marcatori molecolari. Il problema, tuttavia, è tutt’altro che risolto e non riguarda solo i vitigni meno noti. Serve ancora tanto lavoro per ampliare quanto è stato già fatto e per un’efficace integrazione dei dati. In linea con ciò, in Europa sono nate molte banche dati che raccolgono i profili molecolari di migliaia di vitigni. Molte di esse sono state progettate per consentire una partecipazione collettiva all’inserimento dei dati (un esempio è il database viticolo italiano) e questo fa in modo che i risultati prodotti dai singoli studiosi possano essere confrontati con quelli prodotti da altri.

Devo aggiungere che, sebbene la differenziazione tra le varietà sia facilmente perseguibile ricorrendo all’uso dei marcatori molecolari, la discriminazione non è sempre possibile a livello clonale. In altri termini, gli studi condotti finora hanno evidenziato l’inefficacia dei marcatori molecolari nello studio della diversità intra-varietale, costituita da popolazioni di piante che, nel corso dei secoli, si sono diversificate in cloni che esprimono differenze qualitativamente importanti.

In questi anni i genetisti discutono sugli approcci che consentono di raggiungere quelle regioni del genoma che risultano inaccessibili con le tecnologie finora utilizzate, ma che sono in grado di evidenziare quei cambiamenti alla base della diversità intra-varietale. Il sequenziamento è certamente la via da intraprendere, ma finora i vitigni il cui DNA è stato decodificato sono pochissimi. Nel prossimo futuro si dovrà investire molto in questa direzione.

Come sta andando con il polo enologico di Avellino? Quali sono gli sviluppi che avete in mente per questo centro di studi e ricerche? E quali sono i rapporti con Conegliano?

L’evoluzione della vitivinicoltura nazionale e internazionale e le nuove esigenze del mercato, della produzione e della ricerca, impongono tempi di adeguamento dell’offerta formativa rapidi ed efficaci. Appare quindi d’interesse strategico per il vino italiano la crescita di un’offerta di eccellenza che si differenzi da quella francese, valorizzando i vitigni storici italiani. Condizioni necessarie perché detta crescita si realizzi sono la formazione di figure professionali capaci di individuare e gestire gli obiettivi enologici vincenti, le scelte tecniche, le decisioni operative e imprenditoriali, in un’ottica di posizionamento competitivo su segmenti di mercato di maggior pregio, la presenza di filiere di produzione e distribuzione idonee, radicate nel territorio e proiettate verso il mondo.

Alla luce di questi nuovi scenari, abbiamo pensato che l’istituzione del corso di laurea magistrale in Scienze Enologiche potesse fornire agli studenti approfondimenti adeguati alla conoscenza e alla definizione tecnica dei modelli enologici varietali e territoriali vincenti, colmando un vuoto formativo a livello nazionale e fornendo, insieme al Polo Enologico Abellinum, una grande opportunità per l’Italia. Il Polo Enologico Abellinum nasce per potenziare gli studi di alta formazione e ricerca (laurea magistrale, dottorati di ricerca, scambi internazionali di ricercatori, etc.), proponendosi quindi come un modello di sviluppo del settore vitivinicolo italiano e non solo.

La nostra attività di ricerca è complementare a quella del centro di ricerca di Viticoltura ed Enologia del CREA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria). Abbiamo avviato diverse collaborazioni con il centro su più tematiche dei settori viticoli ed enologici, soprattutto con la sede di Turi (BA).

Cosa ne pensi della dicotomia tra l’impianto dei soliti vitigni internazionali un po’ ovunque e la corsa alla riscoperta degli autoctoni che sta dando in alcuni casi delle autentiche sorprese enologiche?

Come ho avuto già modo di dire, l’Italia è il paese che ha un patrimonio viticolo unico al mondo per numero di varietà autoctone coltivate ed è anche l’unico paese dove le cultivar internazionali coltivate sono meno del 35%. In queste percentuali sono compresi, però, anche il trebbiano, o meglio i trebbiani, che pur essendo vitigni italiani, rientrano tra quelli internazionali perché sono tra i più coltivati al mondo, occupando il settimo posto tra quelli destinati alla produzione del vino. Da questa analisi emerge che i vitigni internazionali rappresentano poco più del 20% della superficie vitata italiana, mentre in tutti gli altri paesi al mondo sono mediamente sopra il 70%. Quindi l’Italia gode di un privilegio che altri paesi non hanno. Se elenchiamo i grandi vini italiani prodotti con vitigni autoctoni la lista è lunga: brunello, barolo amarone, chianti classico e ad altri meno noti a livello internazionale ma altrettanto importanti, come Aglianico, Taurasi, Negramaro, Montepulciano, Nero d’avola, Primitivo etc.

Essi rappresentano la stragrande maggioranza dei vini italiani, ma accanto a questi ce ne sono alcuni che sono prodotti con vitigni internazionali, che hanno rappresentato e rappresentano, per il comparto enologico italiano, una benedizione per l’enorme visibilità che ci danno a livello planetario, mi riferisco a quelli prodotti con uve provenienti dai Cabernet, come il Sassicaia, l’Ornellaia, etc., o dal Merlot come il più illustre di tutti, il Masseto, questi vini provengono quasi tutti da Bolgheri (LI) e sono noti come i “Super Tuscan”.

I vitigni internazionali in Italia hanno avuto un grande successo in passato, ma adesso, con la riscoperta dei nostri vitigni, sono in fase calante. Infatti, data la necessità di impiantare vigneti che raccontano il territorio, i viticoltori sempre più spesso si orientano ad usare vitigni autoctoni che esaltano al meglio le caratteristiche dei territori, anche se a volte la loro vinificazione è più complessa e richiede un maggiore impegno enologico. Fortunatamente la formazione nel campo enologico negli ultimi anni ha fatto passi da gigante, ci sono scuole universitarie da Nord a Sud del paese, in grado di formare enologi capaci di affrontare e gestire anche vinificazioni complesse come possono essere quelle dei vitigni autoctoni.

Se poi pensiamo alla viticoltura del futuro, con i cambiamenti climatici in atto, allora dobbiamo fare tesoro degli insegnamenti del passato. Immagino, infatti, che nei nostri ambienti vedremo sempre meno vitigni internazionali e sempre più quelli autoctoni, viceversa mi aspetto di vedere il Sangiovese, l’Aglianico o il Magliocco coltivati in Francia.

È arrivato il momento della domanda provocatoria n. 1

Ipotizziamo che ti fosse messo a disposizione un fondo illimitato da poter gestire per la viticultura. Non hai vincoli, non hai controlli, nessuna necessità di rendicontazione e nemmeno limitazioni di spazio. Puoi decidere tu il territorio. Un sogno, insomma. Cosa faresti?

Essendo un sogno non si avvererà, e forse è meglio così. La gestione dei fondi di ricerca richiede un grande impegno e, soprattutto, una grande visione d’insieme delle tematiche da affrontare. Non sempre disporre di grandi finanziamenti equivale ad ottenere eccellenti risultati di ricerca. La mia consolidata esperienza mi suggerisce che i finanziamenti, senza adeguate strutture e senza personale altamente qualificato, non consentono di ottenere buoni risultati; è preferibile dunque possedere piccoli finanziamenti, ma costanti e prolungati nel tempo. Ma ritorniamo al sogno: per ipotizzare progetti di ricerca in viticoltura nel nostro paese bisogna partire dal panorama viticolo italiano e tener conto delle tante tipologie di vitigni e vino di cui disponiamo.

Questa enorme variabilità è la nostra forza, ma anche la nostra debolezza e un progetto di ricerca, degno di questo nome, non può prescindere da quest’analisi.

Partirei, pertanto da due parole: sostenibilità e valorizzazione; come è noto la viticoltura, tra tutte le attività agricole, è quella più impattante sull’ambiente. Se guardiamo ai soli dati europei ci rendiamo conto, infatti, che essa è insostenibile dal punto di vista ambientale, considerando che il 3% della superficie vitata richiede più del 65% di tutti i fungicidi usati per l’intera agricoltura europea. Come intervenire per salvaguardare l’ambiente e valorizzare il prodotto? Occorre non solo considerare il grande numero di viticolture e di vitigni che abbiamo in Italia, ma anche i cambiamenti climatici in atto per comprendere la serietà del problema. Partiamo dal fatto che il miglioramento genetico della vite ha avuto poco successo e che solo negli ultimi anni è stato fatto qualcosa attraverso programmi di incroci interspecifici, molto lunghi e di scarso impatto sui viticoltori, per effetto della perdita di tipicità dei vini.

Oggi però abbiamo gli strumenti biotecnologici idonei per affrontare e risolvere questi problemi. Ecco, disponendo del tesoro di cui sopra, attrezzerei 3 laboratori su tutto il territorio nazionale (Nord, Centro e Sud) con personale altamente qualificato ed avvierei un programma di “genome editing” per indurre mutazioni utili (stress biotici e abiotici) in tutti i più importanti vitigni italiani. I vantaggi di questi interventi sarebbero enormi, otterremo infatti vitigni che conserverebbero intatto il loro DNA, ad eccezione di qualche mutazione, cosi come è avvenuto negli ultimi duemila anni. Queste tecnologie consentirebbero anche mantenere la tipicità dei vitigni e non inciderebbero, negativamente, sui vini di alta gamma.

Domanda provocatoria n. 2

Oggi la moda è la produzione di vini biodinamici. Cosa pensi di questa pratica?

La domanda è molto, molto provocatoria e la risposta lo sarà altrettanto. La biodinamica è filosofia e come tale non ha alcuna base scientifica. I vini biodinamici non so proprio cosa siano.

Ebbravo il nostro professore. Finalmente qualcuno che parla chiarissimo su questo tema.

Mi permetto una rapida invasione. Penso che questa colossale deriva verso le pseudoscienze anche in frange del mondo della ricerca – soprattutto quello universitario – in parte sia responsabilità anche di chi potendo frenare la valanga si sia solo scostato in parte perché tanto non erano cose di suo interesse e non abbia preso posizione.

Quando lavoravo a Roma – eravamo con i consulenti del Ministero – il mio capo mi diceva sempre: le cose lasciate andare non possono far altro che peggiorare.

Grazie Luigi. Questa risposta vale tutta l’intervista!

Ultimissima. Per festeggiare davvero alla grande che vino ci mettiamo?

Certamente un vino biodinamico 🙂

Ahahahah ma bravo l’intervistato che prende in giro l’intervistatore! Me la sono cercata 😉

Tornando seri, resterei nella mia terra e festeggerei con un Taurasi “Quintodecimo” prodotto dal mio amico Luigi Moio, un grande vino che si avvia a fare la storia dell’enologia campana.

Eh, conosco molto bene la Quintodecimo, come il suo titolare e, ovviamente, i suoi studi sui profumi del vino.

Grazie, davvero grazie per questo meraviglioso, completo, avvincente, affascinante, incredibile, sorprendente excursus nel mondo delle viti e del vino. Priceless!

Se vi è piaciuta l’intervista con Luigi Frusciante vi invito a scaricare la versione in ebook, winook per gli amici di VinOsa, in gran spolvero grafico.