Cosa non è il sentore minerale in un vino.

Sarà di certo capitato a molti di noi di leggere espressioni come “delicati aromi minerali di sassi e ghiaia, sentori minerali di rocce dolomitiche, percezioni minerali di acidità silicea” e via dicendo. Ma, per quanto tali descrizioni possano apparire affascinanti e senza dubbio efficaci a livello di marketing, l’uso dell’aggettivo minerale come descrittore del vino è estremamente controverso e solleva non poche perplessità.

Prima di addentrarci in questioni di ordine scientifico, che coinvolgono la fisica e soprattutto la chimica, è bene ripercorrere alcuni degli spostamenti semantici di tale termine e, anche meglio, le tracce del suo utilizzo nel dominio dell’enologia al fine di capire meglio il quadro in cui ci si muove quando si discute di tale descrittore.

È molto importante ricordare cosa è un minerale e quale sia il suo posto nella lunga catena che porta la composizione – molto, molto complessa – di un qualsiasi suolo al gusto o al sentore che percepiamo in un vino. I passaggi sono davvero molto numerosi e talmente connessi ad una serie quasi infinita di variabili che pretendere di collegare il significato etimologico e scientifico di minerale a quello del descrittore enologico è decisamente impervio.

Molti professionisti e consumatori utilizzano il termine mineralità come se fosse un descrittore sensoriale, alla stessa stregua di floreale, fruttato, amaro, dolce, acido, e così via. Altri, invece, concordano con l’accezione riportata da Èmile Peynaud nel suo celebre trattato di degustazione Le goût du vin (la cui prima edizione risale al 1980) che menziona l’aggettivo minerale tra gli stili di un vino, assieme ai termini armonioso, complesso, elegante, austero, raffinato e scorrevole. Secondo questa definizione la mineralità non è legata alla presenza di un singolo descrittore, ma deriva da una sinergia tra diversi stimoli sensoriali.

La stessa Janis Robinson una delle più note e preparate professioniste del vino, autrice di centinaia di studi e di critiche enologiche, ha dichiarato che fa un uso decisamente accorto e sporadico di tale termine e che, a dirla tutta, lo evita tutte le volte che è possibile.

E d’altro canto non solo lei ha ritegno nell’uso di tale descrittore. Un’indagine del 2019 effettuata su oltre 400 giudici provenienti da oltre 38 paesi del famosissimo IWC (International Wine Challenge) ha dimostrato l’avversione quasi unanime verso l’uso di tale termine etichettandolo come “troppo generico”, “abusato”, “vago”, “senza alcun significato appropriato”.

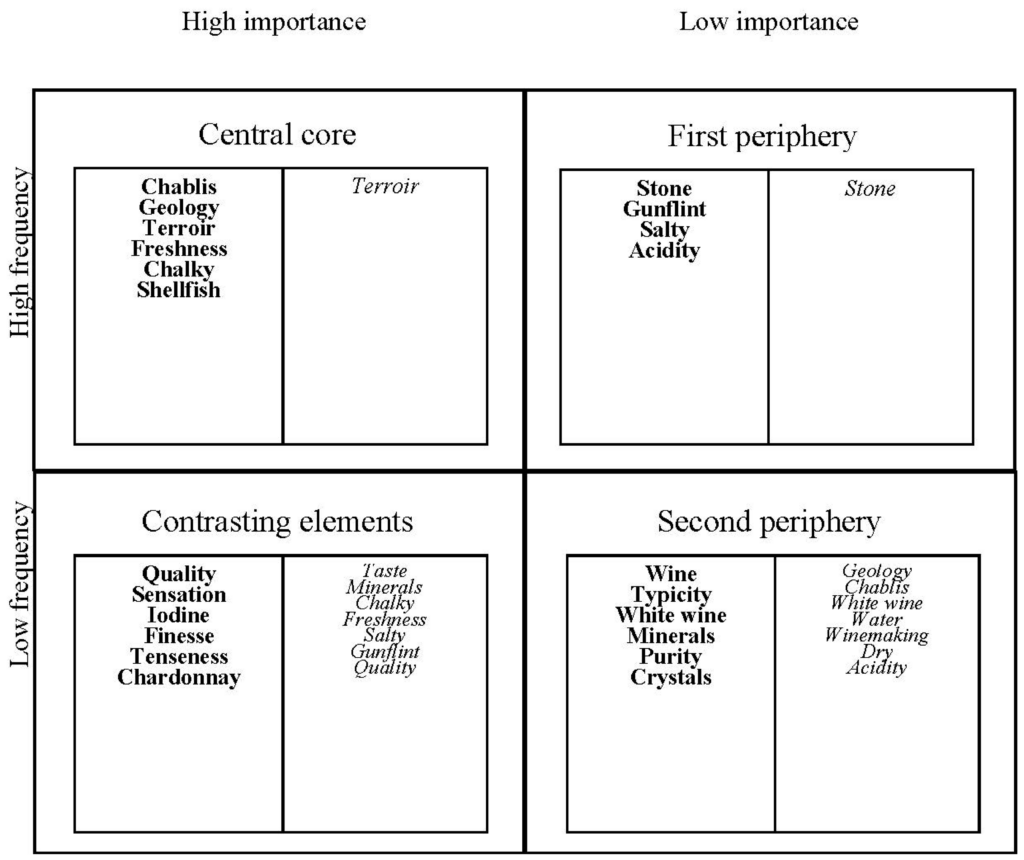

Effettivamente, l’idea che la mineralità dipenda più da attributi qualitativi che da parametri oggettivi e “geologici” trova riscontro in numerose ricerche scientifiche. In tali ricerche, a diversi panel di assaggiatori è stato chiesto di spiegare brevemente la loro idea di mineralità e – come un po’ ci si aspettava – le definizioni date sono state molto diverse. Alcune di esse si riferiscono a sensazioni esclusivamente olfattive che includono i sentori di pietra focaia, pietre bagnate, gesso, assenza o scarsa presenza di odori fruttati e floreali; altre si riferiscono a sensazioni gustative collegate all’acidità e alla sapidità; altri ancora menzionano sensazioni proprie degli ambienti marini, come sentori di alghe e crostacei. Molti associano la mineralità con l’idea di eleganza e finezza, altri ancora con gli aromi di riduzione.

Durante tali panel di studi, è addirittura emersa, ma era forse prevedibile, anche una componente di genere: le donne giovani tendevano ad associare tale descrittore agli ioni delle acque minerali. Gli assaggiatori meno esperti, invece, dichiaravano addirittura di non averne mai sentito parlare e, quando ne facevano ricorso, il loro utilizzo era più di carattere evocativo che effettivamente dipendente da una conoscenza approfondita del vino.

Ma, a prescindere dalla descrizione delle sensazioni percepite, tutti gli assaggiatori – curiosamente, a nostro parere – hanno dichiarato di considerare la mineralità come un elemento fortemente connesso e dipendente dall’idea di terroir, se non, addirittura, di usarlo come suo sinonimo (per i non addetti ai lavori, il concetto di terroir indica la relazione tra le caratteristiche qualitative di un prodotto agrario e la sua origine geografica, ma non indica un descrittore sensoriale specifico). Questo fatto sembra molto interessante perché rivela molto sull’approccio psicologico alla base dell’utilizzo di questo termine.

Non dimentichiamo anche di citare l’occasione che, in parte, fu l’origine di tale spostamento di significato. Spostamento che, attualmente, sta dando origine a così tante discussioni e difficoltà lessicali tra fautori e detrattori dell’utilizzo di minerale come descrittore.

Henri Coquand, ricordato come il creatore della classificazione genetica delle rocce, pubblicizzò la sua idea secondo cui la geologia del substrato roccioso “influenza la qualità e il gusto del vino”. La sua dichiarazione era riferita al brandy prodotto attorno all’area del Cognac in Francia.

Tuttavia, come è noto, le mappe relative alla qualità del Cognac e quella dei substrati geologici francesi – ahimè per lui – non corrispondono per niente.

E da quel che è dato sapere, anche Coquand ne era ben consapevole.

La sua dichiarazione deve essere quindi intesa nel contesto di una goliardata fatta durante una cena decisamente alcolica, ricca di scherzi e prese in giro. E mai Coquan pensò che la sua esternazione dovesse essere presa sul serio dai suoi compagni di serata e di bevute.

È sicuramente notevole, inoltre, sottolineare che l’utilizzo del descrittore “minerale” è relativamente recente e che, secondo alcuni studiosi, ha avuto una decisa impennata intorno alla metà degli anni ’90 del secolo scorso quando, di contro, il buzz sulla parola terroir ha subito una considerevole decrescita.

Tutti sappiamo che i suoli contengono minerali, che le piante hanno bisogno di minerali per crescere e che i prodotti alimentari contengono minerali. Quindi, data la stretta interconnessione tra vino e suolo, molti pensano di poter percepire direttamente la composizione chimica del suolo all’interno del bicchiere di vino.

Comprensibile, perché è un’immagine semplice, attraente e comunicativamente decisamente “forte”.

Diciamolo: la parola “minerale” suona bene, molto più di “roccia”; è seducente, elegante, sollazzevole, rotola in bocca come una caramella. Ha un certo je ne sais quoi che rende nobile e acculturato chi ne fa uso; la erre arrota la lingua e richiama una visione onomatopeica del sapore di minerale in bocca, quasi che il suono rappresentasse il sapore in sé solo pronunciandolo.

È proprio per questo che spesso leggiamo di Falanghine che sanno di basalti marini, di Ribolle con sentori gessosi o Sylvaner con effluvi di dolomite rosa.

Ma quanto questa percezione è connessa con l’effettiva presenza in bocca di minerali?

E qui è il punto cruciale di tutta la discussione.

Solo perché un substrato contiene dei minerali con determinati elementi non significa assolutamente che quello specifico elemento sarà disponibile come nutriente per il vigneto e, conseguentemente, presente nel vino.

L’esempio riportato da Alex Maltman non potrebbe essere più lampante: i substrati geologici e i suoli granitici di Lodi, in California (sì, non la Lodi italiana) sono ricchissimi di feldspato di potassio, ma “oltre il 90% del potassio è imprigionato in un reticolo cristallino” e quindi quasi completamente indisponibile come nutriente per le piante di vite che sono lì allevate. Il restante 10% è trattenuto all’interno di minerali argillosi che avvolgono come una pellicola i grani di feldspato che quindi sono disponibili come nutrienti solo con tempistiche estremamente lunghe.

Per tornare a noi, quindi, iniziamo col dire che la componente minerale di un suolo è formata da sistemi inorganici (ovvero non sono presenti molecole contenenti carbonio se non i carbonati che sono gli unici composti inorganici a base di carbonio) intimamente legati tra di loro a formare strutture più o meno complesse.

Ad esempio, la famiglia dei fillosilicati, di cui fanno parte minerali argillosi come la caolinite e la montmorillonite, è fatta da sistemi molecolari in sovrapposizione di strati. Alcuni di questi strati contengono unità geometriche chiamate tetraedri o piramidi trigonali che contengono ossigeno e silicio con quest’ultimo che può essere anche sostituito qui e là dall’alluminio. Altri strati contengono unità geometriche indicate come ottaedri o bipiramidi a base quadrata e sono costituite da ossigeno ed alluminio con quest’ultimo che, in modo non regolare, può essere sostituito dal magnesio. Non si tratta, però, di unità e strati messi semplicemente l’uno accanto all’altro, bensì di strutture strettamente interconnesse e compenetrate tra loro.

La natura dei legami tra le singole unità e tra i vari strati è talmente forte che essi non possono rompersi nelle normali condizioni di pressione e temperatura che si realizzano in campo. Così i minerali argillosi contengono, sì, elementi potenzialmente nutrienti per le piante, ma questi non sono disponibili. Per essere disponibili per la nutrizione vegetale, essi si devono “slegare”, allontanarsi dalla struttura in cui sono contenuti e passare in soluzione sotto forma di ioni. Per far sì che questo accada devono verificarsi una serie di processi chimico-fisici che nel loro insieme danno luogo al fenomeno dell’erosione.

Questi processi sarebbero comunque troppo lenti perché la componente inorganica di un suolo sia in grado di fornire ogni anno un nuovo set di minerali nutrienti per le piante.

Ma allora le piante da dove prendono questi nutrienti minerali?

Dalla sostanza organica, ovvero dall’humus.

L’humus è la vera riserva di minerali nel terreno, perché ricicla e rimpiazza il fabbisogno di nutrienti delle piante, ed è il mezzo che fornisce alcuni macronutrienti, come azoto e fosforo, di cui i minerali argillosi sono generalmente poveri. Quindi, quello che bisogna evidenziare è che se una vite cresce in un suolo ricco di dolomite (ovvero, carbonato misto di calcio e magnesio), non sarà la dolomite stessa a rifornire di calcio e magnesio la pianta, ma sarà sempre e solo la sostanza organica di cui è dotato il suolo a fornire i nutrienti necessari. Per questo sarà davvero difficile percepire un effluvio di dolomite rosa in un calice di Sylvaner.

Sarebbe più razionale, a questo punto, parlare di effluvi di humus, ma è comprensibile che risulterebbe decisamente meno affascinante ed invitante soprattutto se con un calice di vino in mano!

Vuoi mettere dire la parola “minerale” roteando il bicchiere invece che la parola “humus” e magari un rosso granato nel calice?

Infine, il vino contiene davvero sostanze minerali (le cosiddette ceneri), ma esse sono completamente neutre dal punto di vista olfattivo (ne avevamo parlato anche QUI). Dal punto di vista gustativo, invece, si pensa siano responsabili della sensazione di sapidità.

Sentore di mineralità e composti organici. Qualche riflessione con i piedi per terra

Alcuni autori ipotizzano che all’origine della mineralità dei vini vi siano dei composti che danno dei sentori caratteristici di terra umida, barbabietola, humus e fungo fresco. I composti che danno origine ai sentori anzidetti sono in particolare due: il trans-1,10-dimetil-trans-9-decalolo – o, più semplicemente, geosmina – e il 2-metilisoborneolo. Entrambi hanno origine biologica, sono prodotti cioè da alcuni tipi di batteri del genere Streptomyces e da diverse specie di funghi appartenenti al genere Penicillium, che proliferano spesso in barriques e tappi in sughero. Di conseguenza, la contaminazione può avvenire durante la vinificazione e la conservazione del mosto e del vino. Tuttavia, geosmina e 2-metilisoborneolo possono essere già presenti nelle uve in campo, quando queste sono attaccate dalla muffa grigia (Botrytis cinerea). Entrambi questi composti possono essere percepiti quando la terra viene lavorata. Essi hanno una soglia di percezione molto bassa: da 50 a 80 ng/L nel vino per la geosmina (40 ng/L in soluzione alcolica modello) e 55 ng/L nel vino per il 2-metilisoborneolo. Non è raro che nel vino superino la soglia di percezione.

Entrambi, comunque, sono considerati generalmente difetti olfattivi del vino. Quindi, nel caso in cui la mineralità fosse attribuita alla percezione di questi composti ci troveremmo di fronte a un caso di valorizzazione del difetto. Il che è in parte discutibile.

Molto spesso, la nota olfattiva legata alla mineralità viene descritta come l’odore dell’acqua calda che cade sulle pietre o sull’asfalto. Volendo essere precisi, questo odore ha un nome specifico, il petricore. Questo termine è stato coniato dai ricercatori australiani Bear e Thomas per indicare l’odore, che tutti sicuramente conosciamo, che scaturisce dalla prima pioggia che cade dopo il caldo periodo estivo.

Quel tipico odore settembrino è però causato dalla presenza nell’aria di lipidi, terpeni, carotenoidi e acidi grassi che derivano dalla decomposizione di materia organica, sia animale che vegetale. Durante i periodi di siccità, in condizioni di basse umidità relative, questi composti vengono adsorbiti sulla superficie dei minerali argillosi dei suoli, per poi essere espulsi quando l’umidità relativa dell’aria è prossima alla saturazione.

p.s. occhio alla differenza tra absorbimento e adsorbimento. È importante conoscerla perché nel caso di cui stiamo discutendo qui solo una superficie dell’interfeccia viene coinvolta, non entrambi i lati. Se vi interessa capire meglio la differenza, la pagina wiki è piuttosto esaustiva.

Quindi, in caso di pioggia, questi composti si diffondono nell’aria, sotto forma di aerosol, producendo il caratteristico odore. Non sono riportate, comunque, esperienze che attestino la presenza di questi composti nel vino.

Sentore di mineralità e pietra focaia.

Il punto del contendere.

Molte volte navigando in rete ci si imbatte in pagine in cui la mineralità di un vino viene associata al sentore di pietra focaia. Quest’ultima altro non è che selce.

Si tratta di una roccia sedimentaria dura e resistente che si rompe con frattura concoidale, ovvero si sfalda seguendo una superficie di forma ovoidale caratteristica tipica di sistemi privi di struttura cristallina. In genere è presente in forma di noduli in sistemi a base di carbonato di calcio (CaCO3), meglio noto come calcare, che è il componente principale dei gusci di piccoli animali marini.

La caratteristica che ha reso la selce molto preziosa fino all’era moderna è la durezza. Grazie ad essa, la selce che viene battuta contro un altro minerale come, per esempio, la pirite [ovvero solfuro di ferro (FeS2)] produce delle scintille che servono per accendere il fuoco.

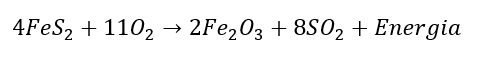

La reazione da prendere in considerazione è la seguente:

In altre parole, la pirite si trasforma in triossido di ferro (Fe2O3), anidride solforosa (SO2) ed una certa quantità di energia necessaria all’innesco delle scintille.

È la combinazione selce/pirite che, in realtà, nel linguaggio comune viene indicata come “pietra focaia”.

Per questo motivo, quando la parola mineralità viene associata al sentore di pietra focaia ci si riferisce all’odore dei prodotti della reazione che abbiamo esposto qui sopra (1). Bisogna, tuttavia, evidenziare che mentre l’ossido di ferro è privo di odore, l’anidride solforosa ha un sentore irritante e pungente che assomiglia vagamente all’odore di bruciato. Non è certo una sensazione odorosa piacevole.

Da dove nasce, allora, l’opinione che il sentore minerale sia da associare all’effluvio derivante dalla decomposizione della pirite? In realtà, si tratta di una vera e propria favola che nasce dalla convinzione, chimicamente errata, in base alla quale quando la pirite viene colpita con la selce si produrrebbero composti come ozono (O3) ed idrogeno solforato (H2S). Quest’ultimo, poi, si trasformerebbe in anidride solforosa.

Il sentore di pietra focaia nei vini viene, in definitiva, attribuito alla formazione di ozono e idrogeno solforato. Come però spiegato prima, la reazione in cui è coinvolta la pirite non coinvolge né la produzione di H2S, né quella di ozono.

Quello che è certo è che molti critici e scrittori del vino utilizzano il descrittore aroma di selce per descrivere principalmente gli Chardonnay, i Riesling e i Sauvignon blanc, a prescindere dal fatto che i suoli dei vigneti contengano o meno la selce.

A maggior riprova di questo va detto, oltretutto, che essendo la selce insolubile, essa non ha né odore, né sapore. È più probabile, dunque, che con aroma di selce ci si riferisca all’odore delle scintille che scaturiscono dalla reazione (1).

Tuttavia, alcuni autori hanno ipotizzato che all’origine della percezione di selce nei vini vi sia un composto tiolico, il fenil-metantiolo, il cui aroma è descritto come affumicato, empireumatico, che ricorda le note di selce.

Il fenil-metantiolo, a concentrazioni relativamente elevate, origina aromi di cavolo cotto e sentori di riduzione. Ma è stato osservato che, a concentrazioni di poco superiori alla soglia di percezione, è correlato all’aroma di crostacei. Questo composto può, inoltre, agire da soppressore nei confronti di molti aromi floreali e fruttati di origine pressoché fermentativa, il che può portare ad una diminuzione della percezione degli aromi globali di un vino. Questo può ricollegarsi col fatto che, spesso, il concetto di mineralità è associato all’assenza o scarsa presenza dei caratteri fruttato e floreale.

Il fenil-metantiolo è uno degli aromi chiave del Sauvignon blanc, ma si trova anche in Chardonnay e Riesling. Ha una soglia di percezione estremamente bassa: 0,3 ng/L in soluzione alcolica modello, a fronte di concentrazioni nei vini che vanno da 1 a 60 ng/L. Si presume, quindi, che abbia un ruolo molto attivo nei confronti della percezione olfattiva globale. Sebbene si ipotizzi che si formi a partire dalla benzaldeide che è contenuta nel vino, l’origine di questo composto non è ancora del tutto chiara. L’argomento ha, dunque, bisogno di ulteriori studi per essere chiarito.

Il ruolo dell’anidride solforosa nella percezione del sentore mineralità

Abbiamo parlato prima dell’anidride solforosa. Ci preme, quindi, approfondire ancora un poco che ruolo svolge nei processi di cui abbiamo accennato qui sopra.

L’anidride solforosa è un antisettico polivalente e una sostanza con un forte potere riducente. Quindi, è in grado di proteggere il vino dalle ossidazioni, sia di tipo chimico che di tipo enzimatico.

Quando l’anidride solforosa è aggiunta al mosto o al vino, si stabiliscono i seguenti equilibri di dissociazione:

![]() (2)

(2)

![]() (3)

(3)

Il valore della costante di dissociazione dell’equilibrio (2) è 1.5 x 10-2, mentre il valore della costante di dissociazione per l’equilibrio (3) 1.2 x 10-7.

Dal momento che l’equilibrio di dissociazione dipende dal pH del mezzo (ma non solo), e che il pH del vino è generalmente compreso tra 3 e 4, entrambi gli equilibri sono fortemente spostati a favore della formazione dello ione bisolfito .

Quest’ultimo ha una forte affinità per i carbonili e lega in maniera irreversibile l’acetaldeide quando entrambi sono in soluzione.

Il composto che si forma non possiede più effetto antiossidante e l’attività antisettica è trascurabile. Questo meccanismo può portare ad un aumento delle dosi di anidride solforosa utilizzate durante la vinificazione.

La contropartita della presenza di solforosa è però lo sgradevole inconveniente di emanare un odore pungente e apportare un gusto sgradevole se presente in concentrazioni eccessive.

Non si deve però trascurare un fattore fondamentale: l’anidride solforosa, come detto prima essendo una molecola fortemente riducente e quindi con effetti antiossidanti, impedisce l’ossidazione di composti potenzialmente responsabili della percezione della mineralità come, ad esempio, il fenil-metantiolo di cui abbiamo parlato poc’anzi.

Inoltre, l’acetaldeide esercita un effetto soppressivo nei confronti di alcuni aromi varietali, come il 3-mercaptoesanolo e l’isobutilmetossipirazina. Ma quando lo ione bisolfito lega irreversibilmente l’acetaldeide, questa viene privata del suo effetto soppressore e i caratteri aromatici del vino assumono la massima espressione sensoriale.

Per questi motivi si possono attribuire all’anidride solforosa degli effetti indiretti sulla percezione di mineralità.

Il “sentore” minerale: ovvero le pietre in bocca

Prima di entrare nel merito del discorso è bene ricordare l’enorme differenza che esiste tra le parole “gusto” e “sapore”. Spesso, purtroppo, sono usate in modo poco chiaro, promiscuo e addirittura come sinonimi. Ma i due termini non hanno lo stesso significato e si riferiscono a concetti profondamente differenti.

I GUSTI primari sono cinque o sei (dipende da chi risponde): dolce, salato, acido, amaro, grasso e umami.

La percezione umana dei gusti avviene attraverso reazioni chimiche che accadono in bocca e, precisamente, sulla lingua durante la masticazione. I ricettori si trovano su tutta la superficie della lingua, sul palato, sulle guance e nella parte alta dell’esofago oltre che, addirittura, sull’epiglottide. Metà delle papille presenti nell’essere umano hanno ricettori per tutti i gusti; le rimanenti sono invece specializzate per uno specifico gusto. Tutte, però, inviano dei segnali al cervello quando entrano in contatto con qualsiasi dei gusti sopra menzionati. Anche qui è importante sfatare la classica credenza popolare in merito alla percezione di alcuni gusti su determinate aree della bocca e, in particolare, della lingua: mentre alcune aree della lingua possono essere maggiormente sensibili a particolari gusti, è vero che qualsiasi gusto è percepito su qualsiasi parte della lingua.

I gusti sono però solo circa il 20% della percezione umana del sapore: di fatto, solo un quinto della percezione del cibo dipende dalle papille presenti in tutta la bocca. Il restante – enorme – 80% dipende dal naso.

La componente gustativa è creata da molecole presenti nel cibo e a noi conosciute come zuccheri, grassi, acidi e via dicendo; la componente aromatica, invece, dipende da composti volatili.

Questi, al contrario dei gusti, sono migliaia ed essendo connessi al senso dell’olfatto generalmente vengono etichettati come aromatici.

Dal momento che le parole sono importanti, apriamo un’ulteriore parentesi per dettagliare meglio l’aromaticità e la volatilità.

Cercando di parlare in modo generico, un composto aromatico è “qualsiasi sostanza chimica che possiamo odorare”. Se invece usiamo il termine in ambito “chimico” allora le cose cambiano, e parecchio. Per un chimico un composto aromatico ha una definizione specifica e non opinabile o soggettiva.

La variabile che a noi interessa, però, riguarda proprio una proprietà specifica delle molecole aromatiche: ovvero, rispetto ad altri idrocarburi, hanno un odore molto differente.

Di contro, se parliamo di composto volatile, è possibile affermare che possa essere qualsiasi sostanza chimica che si può muovere nell’aria, sia che abbia un odore sia che non ce l’abbia.

Per chiarire meglio: l’acqua in forma di vapore è un composto volatile inodore ma il benzene non solo è volatile ma è pure aromatico.

Quindi, tornando al nostro discorso: i composti volatili e aromatici sono cruciali nella formazione dei sapori e quel che più conta, in questo contesto, non è che siano volatili ma che siano, soprattutto, aromatici.

E l’aroma, rispetto ai gusti, ha un potere, una capacità ed una influenza nel creare ricordi e sensazioni decisamente e sorprendentemente più ampi rispetto ai 6 gusti di base.

Il discorso della percezione e della formazione del gusto merita una trattazione più ampia e separata dalla discussione sulla mineralità che magari faremo in un altro post, ma era importante farne menzione per quello che seguirà qui.

A livello gustativo, la percezione della mineralità non è di certo meno controversa del sentore di mineralità. Il cosiddetto gusto minerale è talvolta associato all’acidità, altre volte alla salinità – con la quale spesso viene confuso, oppure alla sapidità o ancora al gusto umami.

L’acidità dei mosti e dei vini è costituita da un insieme di acidi, sia organici che inorganici. Tra i più importanti ci sono gli acidi organici propri dell’uva come l’acido tartarico, l’acido malico e l’acido citrico, e gli acidi di origine fermentativa come l’acido succinico, l’acido lattico e l’acido acetico.

Il modo in cui queste molecole contribuiscono all’acidità totale dipende dalla loro forza, che determina il loro stato di dissociazione e di salificazione. Così, gli acidi inorganici, i più forti, sono presenti in forma di sali totalmente dissociati, mentre gli acidi organici, più deboli, si dissociano solo parzialmente.

Il mosto e il vino sono miscele di acidi deboli che coesistono assieme ai loro sali. Possono essere considerate come delle soluzioni tampone, ovvero soluzioni che hanno la capacità di opporsi a variazioni di pH dopo piccole aggiunte di acidi o basi forti. Il potere tampone influenza fortemente l’equilibrio gustativo dei vini perché regola la durata della sensazione di freschezza in bocca. Esso, infatti, “tampona” la reazione tra gli acidi e le proteine con caratteristiche basiche della saliva allungandone la percezione.

A parità di pH, la percezione dell’acidità è più intensa e persistente quanto maggiore è il potere tampone del vino. Al contrario, la sensazione di “piatto” riguarda i vini a debole capacità tampone. Ma non tutti gli acidi (con i loro sali) possiedono la stessa capacità tamponante all’interno del vino (ad esempio, l’acido tartarico è più efficace rispetto alle altre specie). Si può dedurre, quindi, che l’intensità e la persistenza della sensazione acida in bocca dipenda non solo dalla quantità ma anche dal tipo di acidi presenti.

Ogni acido apporta delle sensazioni gustative diverse al vino: l’acido tartarico apporta un’acidità aspra e dura, l’acido malico un’acidità erbacea e verde, l’acido citrico un’acidità fresca, il succinico conferisce al vino sapidità e una leggera nota amara e l’acido lattico un’acidità poco spigolosa.

Tutte queste informazioni possono farci comprendere meglio il perché la mineralità viene talvolta associata alla presenza dell’acido malico invece che a quella dell’acido lattico (maggiore sensazione di acidità erbacea), alla presenza dell’acido tartarico e del suo sale bitartrato di potassio (elevata capacità tamponante e quindi persistenza) o, ancora, alla presenza dell’acido succinico (percezione di sapidità).

Anche in questo caso non si ha uniformità nei risultati e la questione necessita sicuramente di ulteriori studi. Ma possiamo anche osare nel dire che ogni vino presenta complessi equilibri gustativi che sono unici per ogni ambiente pedoclimatico, e che la difficoltà nel trovare un unico driver per la percezione della mineralità sia dovuta proprio al modo in cui l’intensità e la persistenza della sensazione acida si inseriscono all’interno di questi equilibri.

Altro sapore elementare spesso associato alla mineralità è la salinità. I composti nel vino che potrebbero apportare il sapore salato sono anioni inorganici come solfati, cloruri, solfiti e fosfati, e cationi come potassio, calcio, magnesio e sodio. Il vero problema è che tutte queste specie chimiche sono presenti in mosto e vino a concentrazioni davvero basse, molto inferiori alla loro soglia di percezione.

Prendiamo ad esempio il cloruro di sodio, il comune sale da cucina, che è anche il modello classico del sapore salato. La soglia di percezione nei vini bianchi è 570 mg/L, mentre la sua concentrazione varia generalmente da 10 a 40 mg/L. Va da sé che questo sapore raramente può essere percepito così com’è nei vini. Interviene, piuttosto, come attivatore-modificatore del gusto: contribuisce ad attenuare l’amaro e l’astringenza e ad esaltare il sapore dolce.

Ma vi è un’eccezione: i vigneti che insistono negli ambienti costieri subiscono l’effetto dell’aerosol marino che forma depositi di sale sulla superficie delle uve in maturazione. Così i vini che ne derivano possono contenere concentrazioni di cloruro di sodio anche di 1000 mg/L, ben superiori, quindi, alla soglia di percezione. Questo può avere un effetto significativo sulla percezione sensoriale dei vini, che appariranno talvolta salmastri, saponosi. Inoltre, la percezione degli aromi fruttati nei vini diminuisce all’aumentare del contenuto di sale in soluzione. Tutto ciò risulta in accordo con il fatto che molti vini provenienti da ambienti marini sono percepiti come molto minerali.

Infine, il gusto “umami” è, assieme a dolce, salato, acido e amaro, uno dei gusti fondamentali ed è spesso collegato alla sapidità, al corpo e alle sensazioni carnose. Il padre del gusto umami, il Prof. Kikunae Ikeda dell’Imperial University of Tokyo, ha identificato nel glutammato l’amminoacido per eccellenza che fornisce questo gusto. Nella percezione di questo sapore entrano in gioco anche l’inosinato di sodio e il guanilato di sodio, 5’ribonucleotidi che hanno l’effetto di amplificare l’azione del glutammato.

Il mosto e il vino contengono numerosi composti azotati, tra cui amminoacidi e acidi nucleici, che derivano direttamente dall’uva oppure dai lieviti che svolgono la fermentazione alcolica. In particolare, sia il glutammato che i 5’-ribonucleotidi (inosinato e guanilato di sodio) sono spesso presenti a concentrazioni superiori alla loro soglia di percezione, e si ritiene, pertanto, che svolgano un ruolo importante nell’espressione del gusto e del profilo organolettico generale dei vini. La quantità di amminoacidi presenti dipende dalle cinetiche di maturazione, quindi dalle condizioni pedoclimatiche e agronomiche dei vigneti. Infatti, è possibile che vini da uve che non perfettamente mature contengano una piccola quantità di amminoacidi. Ma la presenza di queste sostanze dipende anche dalla modalità di maturazione ed affinamento dei vini.

Infatti, i lieviti, dopo la fine della fermentazione alcolica, liberano grandi quantità di amminoacidi e ribonucleotidi. Pertanto, l’affinamento sur lies determina una elevata presenza di questi composti, percepibili alla degustazione. In verità, non vi sono ancora evidenze scientifiche che correlino strettamente la percezione della mineralità al gusto umami. Tuttavia, non si può escludere che la presenza di questi composti possa contribuire ad esaltare la percezione di altri composti che, in sinergia tra loro, forniscono la percezione di mineralità.

Per concludere, facciamo nostre le dotte e ben argomentate conclusioni di alcuni esperti del settore che così si esprimono in merito alla “mineralità” quale descrittore del vino:

[… l’idea popolare che stiamo semplicemente assaggiando minerali inorganici nel vino trasmessa dal terreno del vigneto non è scientificamente plausibile. I risultati nulli degli studi sperimentali sensoriali e chimici potrebbero avere origini diverse, non ultimo il fatto che quelli pubblicati fino ad oggi hanno coinvolto una serie di varietà di vino, regioni geografiche e misure-dipendenti.

…Forse la conclusione generale più ovvia è che la percezione del carattere minerale nel vino è una questione estremamente complessa, e ciò è evidenziato dal fatto che praticamente tutte le ipotesi popolari dell’industria vinicola riguardanti le fonti del carattere “minerale” nel vino non sono riuscite a ottenere un’unanime coerenza nei lavori sperimentali che sono stati pubblicati fino ad oggi.]

? Dott. Paola Bambina – Università degli studi di Udine – Enologia

? Prof. Pellegrino Conte – Università degli studi di Palermo – Chimica del suolo

? Vinosa

La maggior parte dei testi consultati per questo articolo si trova nella sezione Libreria di questo blog. Per facilitare il reperimento delle fonti consultate, riporto qui di seguito i titoli maggiormente consultati.

Chi fosse interessato, comunque, può trovare altri spunti nella Libreria di Vinosa che è sempre fonte di suggerimenti e informazioni per quello che qui viene scritto.

- E. Peynaud, Le Goût du vin

- J. Goode, Flawless

- A. Maltman, Vineyards, Rocks and Soils

- J. Briscione, The flavor Matrix

- R. White, Understanding Vineyard Soils

- R. White, Soils for fine wines

- G. Shepherd, Neuroenology

- N. Jackson, Beyond Flavour

- C. Smith, Speculations About Minerality

- C. Boiling, Minerality: IWC judges’ view

- W. Parr, A. Maltman, S. Easton, J. Ballester, Minerality in wine: towards the reality behind the myths